|

||||||||||

| Реклама: |

|

Номер 271-272 подписан в печать 01.02.2011 |

|

|

|

|

Журнал «Золотой Лев» № 271-272 - издание русской

консервативной мысли С.Э. Цветков Рождение

русской идеи (князь Ярослав Мудрый и митрополит Иларион) Соправители

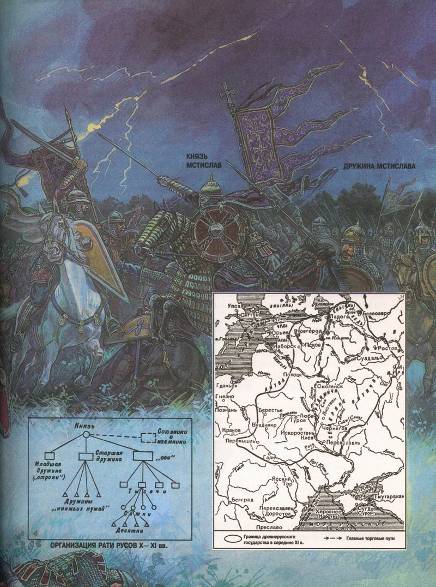

Разбитый Ярослав укрылся в Новгороде. После всего происшедшего можно было бы ожидать очередного

летописного сообщения о вокняжении победителя в Киеве, «на столе отьни», и

новом витке междоусобной брани. Вместо этого мы читаем поразительные строки: «И

посла Мстислав по Ярослава, глаголя: «Сяди в своемь Кыеве: ты еси старейший

брат, а мне буди си сторона». Этим поступком Мстислав заслужил славу если не «доброго

князя», то, по крайней мере, трезвого политика. Видя открытое нерасположение к

себе со стороны киевлян, он предпочел не превращать династический спор с

Ярославом в войну на уничтожение, тем более, что силы его противника отнюдь не

были исчерпаны. Действительно, в 1026 году Ярослав подошел к Киеву с сильным

войском, состоявшим из новгородцев. Однако возобновления военных действий не

последовало. Очевидно, сыграла свою роль всеобщая усталость от десятилетнего

кровопролития. Мир был заключен во время личной встречи Ярослава и Мстислава у

Городца[1]. Стоявшие за спиной обоих князей дружины воочию

удостоверяли, что здесь не победитель диктует свои условия побежденному, а

равный разговаривает с равным. Стороны договорились о полюбовном разделе

Русской земли «по Днепр»: Ярослав принимал под свою руку правобережье с Киевом,

Волынью и Новгородскую землю, Мстислав становился князем всего левого берега –

Черниговской, Переяславской, Радимичской, Вятичской и предположительно Ростово-Суздальской

земель.

Многолетний период вооруженной борьбы за наследство

Владимира завершился. Русь наконец вздохнула спокойно: «И начаста жити мирно и

в братолюбьстве, и уста усобица и мятеж, и бысть тишина велика в земли». Городецкий договор и соглашение Ярослава с Брячиславом Полоцким

стали знаменательными вехами в развитии древнерусской политической системы.

Впервые члены великокняжеского рода уладили династические споры чисто

политическими средствами, не полагаясь больше на неписаный закон старшинства и

отказавшись от взаимоистребления в междоусобной драке. Раздел «отьнего и

деднего» достояния в установленных границах был признан приемлемой заменой

единовластию и увековечен в двусторонних договорах (возможно, письменных),

которые окончательно вытеснили родовой принцип послушания младшего старшему из

государственной сферы в область нравственных предписаний. Не нужно забывать,

что это был также первый опыт политического согласия правящей элиты,

достигнутого с оглядкой на христианские государственно-правовые нормы. В

частности, вместо языческой клятвы на оружии князья несомненно прибегли к

крестоцелованию. Со стороны могло казаться, что соправители Русской земли

пребывают между собой в совершенном согласии и братском единении. На самом деле

это было не совсем так. Недаром Ярослав вообще остерегался подолгу жить в

Киеве, в близком соседстве с Мстиславом, несмотря на видимое дружелюбие

последнего, и проводил большую часть времени в Новгороде, оставляя киевлян на

попечение своих посадников. Момент соперничества в их взаимоотношениях отнюдь

не исчез и после заключения Городецкого мира, только теперь состязание между

ними приняло более мягкие формы, целиком переместившись в культурно-религиозную

плоскость. Философия в камне Обосновавшийся в Чернигове Мстислав задумал придать этому

городу великолепие столицы. При нем в Чернигове появились первые каменные

здания. В княжем детинце было начато строительство пышного дворцового

комплекса, центром которого должен был стать гигантский по меркам того времени

Спасо-Преображенский собор (33,2 х

Над сооружением черниговского Спаса трудились приглашенные

из Византии архитекторы и мастера. Пятиглавый храм с тремя апсидами и тремя

нефами[2] представлял собой в плане крест, вписанный в четырехугольник

– по образцу одного из наиболее распространенных в Византии типов культовых

строений (так называемая «крестово-купольная» конструкция). Возведение стен

осуществлялось с применением византийской строительной техники: чередования

слоев плоского кирпича и необработанного камня. В оформлении интерьера главную

роль должны были играть фрески, мозаики, привозные мраморные колонны, а также

шиферные резные плиты, добываемые в окрестностях древлянского Овруча –

единственный «роскошный» строительный материал, который тогда могла предложить

греческим зодчим Русская земля. Вместе с княжеским детинцем изменился и облик

всего города: Мстислав обвел его внушительным валом высотой около четырех

метров и протяженностью больше двух километров. Спасский собор предназначался для митрополита Руси, чья

резиденция со времен Владимира находилась в Переяславле на Трубеже. По

Городецкому разделу Переяславль отошел к Мстиславу, который, таким образом,

получил возможность непосредственного вмешательства в дела митрополичьего двора

и церковную политику в целом. В его намерения явно входило перемещение

митрополичьей кафедры из Переяславля в Чернигов, что обеспечило бы последнему

статус не только светской, но и церковной столицы Руси. Глава Русской Церкви в

20-х – первой половине 30-х гг. XI века, грек Иоанн I, кажется, благоволил к

черниговскому князю, поскольку не выказал ни малейшего желания перебраться от

него на другую сторону Днепра, в Киев. Планы Мстислава грозили Киеву утратой его главенствующего

положения в Русской земле. Чтобы не допустить этого, Ярослав должен был

поставить великокняжеский стол на такую материальную и культурную основу,

которая сделала бы неоспоримым превосходство Киева над другими русскими

городами и укрепила престиж великого князя.

В ответ на вызов, брошенный Мстиславом «матери городов

русских», Ярослав развернул в Киеве крупномасштабное строительство. Его

обширные начинания далеко превзошли строительную программу Мстислава в

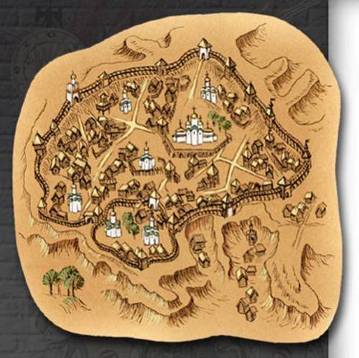

Чернигове. Ярослав произвел коренную перепланировку Киева. Укрепленная часть

города была значительно расширена, в результате чего прежний городской центр –

княжеский замок на Старокиевском холме – превратился всего лишь в северную

цитадель новой крепости, занявшей около

Градостроительная деятельность Ярослава была изумительна не

только по своему размаху, ее отличала еще и идейная новизна. Если Мстислав в

своем стремлении превзойти дворцовый комплекс Владимира состязался, в сущности,

с прошлым, то Ярослав созидал будущее. Благодаря ему городской ландшафт Киева преобразился не просто за счет

расширения площади застройки. Обновленному городу Ярослав дал новое сердце, –

как в топографическом, так и в духовном смысле. Первым из русских князей он

перенес центр церковного великолепия с княжего двора в самую гущу городской

общины. Каменный храм Святой Софии Премудрости Божией[4], – эта новая христианская святыня, призванная затмить

величие Спасского собора в Чернигове, – был заложен на месте одноименной

деревянной церкви, прямо посередине «города Ярослава», на перекрестье улиц,

идущих от трех городских ворот.

По замыслу Ярослава, Софийский собор должен был поражать

воображение своими размерами и благолепием. Главное здание храма изначально

представляло собой огромный куб (29,3 х

Почти одновременно со Святой Софией, достроенной в 1037

году, были закончены постройкой еще две каменные церкви, меньших размеров:

святого Георгия (в честь небесного патрона Ярослава) и надвратная

Благовещенская (на Золотых воротах). Подсчитано, что возведение «города

Ярослава» со всеми его укреплениями и храмами обошлось княжеской казне примерно

в 50 тысяч гривен. Об экстраординарности этой суммы можно судить хотя бы по

тому факту, что ежегодный «урок», выплачиваемый великому князю таким крупным торговым

городом как Новгород, составлял 2 тысячи гривен. Очевидно, что Ярослав не жалел

средств на городское и храмовое строительство, придавая исключительную важность

этой стороне своей государственной деятельности. Но не одни колоссальные затраты и внешний блеск должны были

обеспечить Киеву достойное место среди признанных мировых столиц. Идея его

«столичности» была заключена в самой пространственной организации «города

Ярослава», которая наглядно воплощала средневековые представления о странствующем

Граде, или translatio Hierosolimi («перенос Иерусалима»), особенно популярные

на православном Востоке. Считалось, что после того, как «ветхий» Иерусалим

утратил свою провиденциальную роль в деле спасения человечества, сакральная

столица мира переместилась (не в метафорическом, а в буквальном смысле) в

Константинополь, ставший отныне земным олицетворением Града Божьего, Небесного

Иерусалима. Уже при Юстиниане I (527-565) городская структура Константинополя

была приведена в соответствие с этой идеей. В центре византийской столицы был

сооружен грандиозный собор Святой Софии Премудрости Божией, превзошедший свой

ветхозаветный прототип – Иерусалимский храм Господень, а городскую стену

украсили парадные Золотые ворота, через которые, как ожидалось, в богоизбранный

город войдет Христос, дабы завершить

земную историю человечества, подобно тому, как некогда Царь мира въехал в Золотые ворота «ветхого» Иерусалима, чтобы

указать людям путь спасения. Бесценная реликвия – частица Святого Креста,

вправленная в статую Константина Великого, у подножия которой совершалось

ежегодное празднование дня «обновления» Константинополя (11 мая)[7], – придавала образной системе уподобления Царьграда

столице «нового Израиля» неотразимую убедительность и завершенность. «Варварские» народы,

принявшие крещение от греков, получали идею translatio Hierosolimi в готовом

виде, вместе с византийской культурой и письменностью. Русь не была тут

исключением, о чем свидетельствуют самые ранние произведения древнерусской словесности,

где Константинополь без обиняков именуется Новым Иерусалимом. Поэтому для

исторического самосознания и политического мышления первых христианских правителей

Русской земли в той или иной степени было характерно стремление к имитации

«ромейской парадигмы», с той разницей, что за первообраз, подлежавший

translatio, брался уже не «ветхий» Иерусалим, а Константинополь. В «городе Ярослава» эта аналогия легла в основу его

архитектурного плана. Русский Царьград обзавелся собственными Золотыми

воротами, храмом Святой Софии и, подобно Царьграду греческому, был вручен

покровительству Богородицы («Предал народ твой и город святой всеславной

Богородице, скорой на помощь христианам», – сказано о Ярославе в «Слове о

законе и благодати» митрополита Илариона; о том же говорит Ипатьевская летопись:

«Сии же премудрыи князь Ярослав того деля створи Благовещение на вратех

[Золотых воротах], дать всегда радость граду тому святым благовещением

Господним и молитвою святыя Богородица»).

Но меньше всего тут было простого внешнего подражательства.

Перенималась глубинная символика византийской столицы как духовного центра

христианского мира. В архитектурных формах киевской Софии Ярослав вовсе и не

думал ученически воспроизводить знаменитый византийский образец. Несмотря на

то, что вести строительство было поручено византийским зодчим, Софийский собор

Киева отличала замечательная архитектурно-каноническая самобытность, истоки которой,

по мнению искусствоведов, следует искать в изначальном замысле князя и русского

духовенства – подлинных создателей храма[8]. То, чем была для них киевская София, проясняет греческая

надпись из Псалтири, нанесенная при жизни Ярослава на алтарную арку храма: «Бог

посреди нее, и она не поколеблется. Поможет ей Бог с раннего утра». По преданию,

этот стих был начертан на кирпичах, из которых были возведены подпружные арки и

купол Софии Константинопольской. Но в сочинениях отцов Церкви его толковали еще

и как пророчество о Небесном Иерусалиме (в греческом языке слово полис, «город», женского рода, отсюда –

«она»). И при взгляде на киевскую Софию с точки зрения этой духовной традиции в

ее чертах явственно проступал идеальный образ нерушимого Храма Господня. Подобные

сопоставления в то время воспринимались буквально. Создавая каменный Киев,

Ярослав в прямом смысле слова переносил «Град Божий» в Русскую землю, – в

полном соответствии с идеей о translatio Hierosolimi[9]. И хотя вся киевская София с ее тринадцатью верхами могла

уместиться под единственным куполом одноименной константинопольской святыни, у

Ярослава не было повода бояться сравнений: в современной ему Византии, как

впрочем и в «полунощных» странах, где в первой половине XI века тоже бурно

развивалось церковное зодчество[10], не было создано ничего, сопоставимого по размерам и

великолепию с его каменным шедевром. Недаром немецкий хронист Адам Бременский

восхищенно называл Киев «соперником константинопольского скипетра» и «одним из

великолепнейших украшений Греции», то есть восточно-православного мира. Архитектурная мысль Средневековья всегда следовала

политическим идеям своего времени, и «сакрализация» Киева преследовала вполне

определенную политическую цель: воспрепятствовать росту духовного значения

Чернигова после предполагавшегося переноса туда митрополичьего двора.

Неизвестно, во что бы вылилось соперничество киевского и черниговского князей,

продлись оно и дальше. Но щекотливая ситуация двоевластия разрешилась сама

собой. В 1034-м, или, по другим известиям, в 1036 году, охотясь в черниговских

лесах, Мстислав «разболеся и умре». Тело князя привезли в Чернигов и похоронили

в недостроенном Спасском соборе, стены которого, по свидетельству летописи,

были доведены к тому времени до такой высоты, что стоящий на лошади всадник мог

дотянуться до их верха рукой («яко на кони стояще рукою досящи»)[11]. Мстислав не оставил наследника. Единственный сын его

Евстафий умер годом раньше. Поэтому по смерти Мстислава «перея власть [волость]

его всю Ярослав и бысть самовластець Русьстей земли». Берестовский

кружок Наметившаяся трещина на государственном фасаде Руси снова

была благополучно замазана. После длительной эпохи смуты и династических

передряг все ресурсы страны наконец оказались в руках единственного носителя

верховной власти. Политический, военный и нравственный авторитет Ярослава к

тому времени стоял чрезвычайно высоко. Вступившего в пору зрелости

«самовластца» знали как опытного полководца и дипломата, и не менее того – как

ревнителя христианского благочестия и страстного книгочея: «И бе Ярослав любя

церковныя уставы, попы любяше по велику, излиха же [сверх обычного, особенно]

черноризьце, и книгам прилежа, и почитая их часто в нощи и во дне» («Повесть

временных лет», под Интеллектуализм был, пожалуй, самой замечательной чертой

двора Ярослава. В то время ни одна европейская столица, включая

Константинополь, не жила такой напряженной умственной жизнью, как Киев второй

половины 30-х-начала 50-х годов XI века. Будучи человеком высокой культуры и

широкого кругозора, Ярослав окружил себя людьми просвещенными. То были

преимущественно лица духовного звания – священники и монахи, находившиеся при

князе на положении «княжих попов». По сообщению «Повести временных лет», Ярослав

содержал их в своей любимой загородной резиденции на Берестове: «Боголюбивому

князю Ярославу любящю Берестовое и церковь ту сущюю святых Апостол, и попы

многы набдящю [содержал]». В этих духовных наставниках и ученых собеседниках

великого князя нетрудно узнать повзрослевших детей «нарочитой чади», некогда

отданных по велению Владимира на «ученье книжное». Особенным доверием Ярослава пользовался инок Иларион,

«русин» по происхождению, в то время – пресвитер берестовской церкви Святых

Апостолов, «муж благ, книжен и постник», по словам летописи. С его именем также

связано зарождение Печерской обители, где он был первым насельником. Питая склонность

к уединению, Иларион облюбовал на берегу Днепра, немного южнее Берестова,

безлюдный холм, поросший густым лесом, «и ископа печерку малу, дву сажен, и

приходя з Берестового отпеваше часы, и моляше Богу там втайне». Позже, когда

Иларион возглавил Русскую Церковь, в его опустевшей «пещерке» поселился

преподобный Антоний, вслед за которым на днепровскую «гору» пришла и первая

братия Печерского монастыря, числом 12 человек. Начитанный и образованный княжий любимец и сам прекрасно

владел пером. Вероятно, при его участии на Берестове составился целый кружок

переводчиков с греческого. За несколько лет была проделана огромная культурная

работа: «И собра [Ярослав] писцы многы, и прекладаше от грек на словеньское письмо,

и списаша книгы многы». У греков искали то, чего не находили у болгар и

моравов, чьи литературные богатства, пускай уже и переложенные на «словенское

письмо», почти исчерпывались книгами, связанными с богослужебным обиходом

(Священное Писание, творения святых отцов для чтения в храмах и т. д.). Переводили

«от грек» больше книги исторические, трактовавшие всемирную историю, под

которой понималась преимущественно история еврейская и византийская, с позиций

церковно-религиозного мировоззрения. Но корпели над древними пергаменами и

свитками отнюдь не из-за отвлеченного интереса к прошлому. В исторических

штудиях Ярославова двора рождался ответ на главный вопрос, поставленный перед

образованным слоем древнерусского общества всем ходом исторического развития

Русской земли, – о сопряжении ее национальной истории с мировым историческим

процессом[12]. Обращение в этой связи к историографическому наследию

Византии было, конечно, не случайным, ибо стройная концепция всемирной истории

(естественно в христианском ее понимании) была тогда разработана только в

рамках византийской историко-философской традиции.

В начале византийской историософии лежал акт божественного

творения и драматическое происшествие, предопределившее дальнейшее течение

событий – грехопадение человека. С этого момента человеческая история

становилась как бы двуплановой, или двустворчатой, разделяясь на Священную

историю и историю мирскую. Каждая из них развивала свою главную тему. Священная

история вершилась всецело по воле Бога и под знаком предвозвестия. Ветхий Завет

возвещал Новый, перекликаясь с ним на различных смысловых уровнях по принципу

аналогии, причем этот параллелизм был настолько всеобъемлющим, что для средневековых

книжников воистину не существовало такого деяния ветхозаветных персонажей, которое

бы не имело своего эха на евангельских страницах. В развертывании мирской истории допускалась некоторая

толика человеческой свободы воли, хотя и тут, в конце концов, все совершалось

по божественному предначертанию. Исторический путь человечества был озарен

сумрачным светом грядущей катастрофы. Мир неудержимо стремился к своему концу.

Рано или поздно светопреставление должно было остановить бег времени и

завершить историю. А до тех пор, пока не исполнились сроки, светоч истинной веры

был помещен в государственную ограду богохранимой империи ромеев. Краеугольным

камнем византийской «имперской эсхатологии» было представление о переходе

власти, светской и сакральной, – от народа к народу, от царства к царству.

Основание для подобной интерпретации хода мирской истории находили в знаменитом

пророчестве Даниила[13]. Передача светской власти (translatio imperii) происходила

в процессе последовательной смены великих держав: Вавилонской,

Мидийско-Персидской, Македонской, Римской. Теперь их историческим преемником

выступало непобедимое христианское царство – Византия. Наследование сакральной

власти шло по другой линии – от благочестивых царей израильских. Подобно им,

византийские василевсы считались помазанниками Божиими, и в этом качестве они

превосходили всех земных владык. В конце времен последний властелин православного

царства должен был передать свою царственную власть непосредственно самому

Христу, прервав течение земной истории. Историософская доктрина греков ничего не говорила о

причастности других народов к истории спасения: политическая пропаганда и

страстное чувство национального превосходства почти заглушили в ней

христианский универсализм. Но она содержала общие принципы христианской

философии истории и готовые формулы для встраивания частной истории в

глобальный исторический процесс. Вот этот методологический каркас и был

бесценной находкой берестовских книжников. И потому их переводы сыграли поистине

выдающуюся роль в истории древнерусской мысли. Это была настоящая школа

самостоятельной умственной деятельности. Протоиерей Георгий Флоровский очень

верно заметил, что «для перевода требуется большое творческое напряжение,

великая изобретательность и находчивость, и не только на слова. Переводить, это

значит бдить и испытывать. Это совсем не только простое упражнение или

формальная гимнастика мысли. Подлинный перевод всегда соозначает и становление

самого переводчика, его вхождение в предмет… не только словесный процесс, но

именно сложение мысли»[14]. Не удивительно, что именно отсюда, из Берестова, в первые

же годы «самовластного» княжения Ярослава раздалось самородное русское слово,

прервавшее затяжное «русское молчание». После почти двухвекового периода

безгласия и немоты русский дух наконец выразил себя в словесном и мысленном

творчестве. «Слово о законе и

благодати» В конце 1037 или в начале 1038 года Иларион преподнес князю

свое сочинение «Слово о законе и благодати»[15]. Непосредственным поводом к его написанию послужило

завершение строительства «города Ярослава». Киев праздновал свое «обновление»

во образе Божьего Града, и при дворе Ярослава это событие осмыслили самым

ответственным образом, выработав оригинальное историософское воззрение на

судьбы Русской земли.

«Слово о законе и благодати» насыщено библейским материалом

и цитатами из Священного Писания. Но это совсем не богословский трактат.

Илариона занимает прежде всего и по преимуществу философско-историческая

проблематика, хотя и в религиозном ее преломлении. Есть ли в историческом

развитии человечества какая-то закономерность? Является ли вселенская история

по сути историей только одного, «избранного» народа, через который вершится

Божий замысел о мире, или же благодать Господня изливается на разные народы и страны?

Кто такие русские люди: свободные и полноправные творцы христианской истории,

или вся их историческая роль сводится лишь к тому, чтобы пассивно воспринимать

миссионерскую проповедь со стороны более «старых» христианских народов? В каком

отношении стоит христианское настоящее Русской земли к ее языческому прошлому?

В самой постановке этих вопросов сказывается ум, воспитанный в

кирилло-мефодиевской традиции. Но никогда раньше в славянской, а, может быть, и

во всей христианской письменности идея равенства народов не звучала с такой

ясностью и такой силой. О своем credo Иларион заявил в первых же строках «Слова»:

«Благословен Господь Бог Израилев, Бог христианский, яко посети и сотвори

избавление людем своим, яко не презре до конца твари своея идольским мраком

одержиме быти и бесовьскыим служением гыбнути». Для того чтобы мысль Илариона

раскрылась во всей своей полноте, необходимо иметь в виду ее первоисточник. Это

– первая глава Евангелия от Луки, где между прочим говорится: «Благословен

Господь Бог Израилев, что посетил народ свой, и сотворил избавление ему» (Лк.,

1:68). Интереснее всего тут именно несовпадения. Иларион кардинально переиначивает

евангельский текст, тщательно устраняя всякий намек на узкоплеменные черты

ветхозаветного божества[16]. «Бог Израилев» для него тождествен христианскому Богу, то

есть новозаветной Троице и Ее богочеловеческой ипостаси – Иисусу Христу,

который «приде» не к избранным, а ко

всем «живущим бо на земли человеком». Конечно, рассуждает дальше Иларион, Бог

сперва указал путь закона одному «племени Авраамову», но затем «Сыном Своим вся

языкы спасе». Да и сам закон собственно был дан через иудеев всем людям для

того, чтобы «человеческое естество» обыкло «в единаго Бога веровати, от

многобожества идольскаго уклоняяся», чтобы все человечество, «яко сосуд

скверный», омытый чистой водою закона, могло воспринять «млеко благодати и

крещения». Ибо «закон бо предтеча бе и слуга благодати и истине, истина же и

благодать – слуги будущему веку, жизни нетленней… Прежде закон, потом благодать,

прежде тень, потом истина»[17]. Пришествие истины и благодати в мир, уверен Иларион,

открыло новую эру в истории человечества. Закон, пишет он, отошел, как свет

луны, померкший в лучах воссиявшего солнца. И кончилась ночная стужа от

солнечной теплоты, согревшей землю. «И уже не теснится в законе человечество,

но в благодати пространо [свободно] ходить»[18]. Закон был несовершенен, в частности, потому, что

«оправдание иудейско скупо бе, зависти ради», не простиралось «в ины языки, но

токмо в Иудее единой бе»; христианская же вера «благо и щедро простираяся на

вся края земныя». Эту мысль о всемирно-исторической роли христианства Иларион

подкрепляет множеством цитат из ветхозаветных книг и Евангелия, всячески подчеркивая,

что победа христианства над иудейством, благодати над законом не простая историческая

случайность, но закономерность, вложенная Промыслом в течение вселенской истории.

Сам Господь через пророков и Сына Своего осудил слепоту и гордыню иудейского

народа, который, не приняв Спасителя, лишил себя исторического будущего. Такова

расплата за национально-религиозное обособление. А потому подобает «благодати и

истине на новы люди всиати», ибо «не вливають бо, по словеси Господню, вина

новаго – учения благодатьна – в мехы ветхы, обветшавши в иудействе, аще ли

просядутся меси и вино прольется… Но ново учение – новы мехы, новы языки». Итак, по Илариону, историческое содержание эпохи благодати

заключается в приобщении все новых и новых «языков» к христианскому вероучению.

Христова благодать наполняет всю землю, покрывая ее, «яко вода морская». Каждый

народ призван стать в конце концов «народом Божиим»: «во всех языцех спасение

Твое». Исключение составляют одни иудеи, в которых обладание законом, – этой

тенью благодати и истины в эпоху языческой «лести», – породило губительное

чувство национальной исключительности и замкнутости. Притязание на

превосходство отсекло их от истины и сделало даже хуже язычников, закона не

знавших, но зато и более открытых для восприятия Христовой веры

(предрасположенность языческих народов к грядущему обновлению во Христе для

Илариона символизируют волхвы, принесшие дары младенцу Иисусу). Таким образом,

народы земли проходят в своем развитии через два состояния: «идольского мрака»

и богопознания. Первое состояние – это рабство, блуждание во тьме,

«непроявленность» исторического бытия, второе – свобода, полнота исторических

сил, разумное и уверенное созидание будущего. Переход из одного состояния в другое

знаменует вступление народа в пору исторической зрелости. С этого момента национальная

история вливается в мировой исторический поток. Распространение благодати, как оно рисуется в «Слове», –

пространственно-временной процесс. Одни народы вовлекаются в него раньше,

другие позже. Взор Илариона обращается к Русской земле, которая вслед за другими

странами, в положенное ей время, познала истинного Бога: «Вера благодатьная по

всей земли простреся и до нашего языка рускаго доиде. И озеро закона иссохло,

евангельскыи же источник наводнився и всю землю покрыл и до нас разлиася. Се бо

уже и мы с всеми христиаными славим Святую Троицу…» Величие и значимость

происшедшей на Руси перемены Иларион дает почувствовать рядом сильных противопоставлений

прошлого и настоящего: «Уже не идолослужителе зовемся, но христиании... И уже

не капище сотонино сограждаемь, но Христовы церкви зиждемь. Уже не закалаем бесом

друг друга, но Христос за нас закалаемь бываеть и дробим в жертву Богу и Отцу.

И уже не жертвенныя крове вкушающе погыбаем, но Христовы пречистыя крове

вкушающе спасаемся. Вся страны благый Бог наш помилова и нас не презре: восхоте

и спасе нас и в разум истинный приведе. В пустой и пересохшей земле нашей, иссушенной

идольским зноем, внезапу потек источник евангельский, напаяя всю землю нашу…

Бывше нам слепом и истиннаго света не видящемь, но в лести идольстии блудящемь,

к сему же и глухом от спасенаго учения [к спасительному учению]. Помилова нас

Бог и всиа и в нас свет разума, чтобы познати Его… Спотыкались мы на путях

погибели, следуя за бесами, не ведали пути, ведущего в жизнь вечную. К сему же

гугнахом [бормотали] языкы нашими, моляше идолов, а не Бога своего и Творца.

Посетило нас человеколюбие Божие, и уже не последуем бесом, но ясно славим

Христа, Бога нашего… Прежде бывшем нам, яко зверем и скотом, не разумеющемь

деснице и шюице [где право, где лево]; о земном пеклись, нимало не радея о

небесном. Но посла Господь и к нам заповеди, ведущая в жизнь вечную… Итак,

странни суще [чужими были], а людие Божии нарекохомся, и враги бывше сынове Его

прозвахомся». Знаменательно, однако, что в тоне Илариона преобладает

восхищение дарами благодати. Заблуждения и ужасы эпохи «идолослужения» лишь

оттеняют радость преображения. Так бабочка смотрит на покинутый ею кокон.

Произошла метаморфоза – чудесная и вместе с тем неизбежная. Иларион снова

подчеркивает, что принятие Русской землей христианства было предусмотрено в

божественном плане мировой истории: «Сбылось у нас реченое [пророками] о

языцех». Из этого следует, что и дохристианская история Руси имеет непреходящее

значение. Языческое прошлое – это не то, что должно быть осуждено, отвергнуто и

забыто, а то, что подлежит спасительному исцелению. Крещение не разрывает, а

скрепляет связь времен. Освещая лучами благодати настоящее и будущее, оно

бросает провиденциальный свет и на пройденный путь, который теперь получает свое

историческое оправдание. Нерасторжимое единство двух эпох русской истории –

языческой и христианской – в «Слове» олицетворяет князь Владимир. Воздавая

хвалу крестителю Русской земли, Иларион славит вместе с ним свою страну,

сумевшую за недолгий исторический срок встать вровень с великими державами

мира: «Хвалит же похвальными гласы Римьская страна Петра и Павла, ими же

вероваша в Исуса Христа Сына Божия, Азия, и Эфес, и Патм – Иоанна Богослова,

Индиа – Фому, Египет – Марка. Вся страны, грады и людие чтут и славят коегождо

их учителя, иже научиша православней вере. Похвалим же и мы, по силе нашей,

малыми похвалами великая и дивная сотворившаго нашего учителя и наставника,

великаго кагана нашея земли Володимера, внука старого Игоря, сына же славнаго

Святослава, иже в своя лета владычествующе, мужьством же и храборством прослуша

[прослыли] в странах многах и победами и крепостию поминаються ныне и словуть.

Не в худе бо и не в неведоме земли владычествоваша, но в Русьской, яже ведома и

слышима есть всеми четырьми конци земли». Перо Илариона прочерчивает историю

Руси одной сплошной линией, языческая старина лучшими своими сторонами крепко

врастает в приближающийся век благодати[19]. Время Владимира – не перелом эпох, а их средостение.

«Великий каган» представлен наследником своих предков-язычников, за которыми,

оказывается, числятся не только мерзости идолослужения, но и немалые исторические

заслуги. Не превозносясь, подобно иудеям, над остальными народами («четыре

конца земли» не умалены перед Русской землей, наоборот они достойные свидетели

ее торжества), предшественники Владимира своими ратными трудами доставили славу

отечеству, отстояли честь родной земли. В могуществе Руси, в благородстве

русского княжеского рода, в величии

деяний предков Иларион видит как бы залог благодатного преображения Русской

земли в будущем, ее историческую способность стать «новыми мехами» для «нового

вина». Та же предуготованность к крещению – предуготованность именно в силу

личной доблести и великих свершений – прослеживается в судьбе самого Владимира:

«Сей славный от славных рожься, благороден от благородных, каган наш Влодимер.

И возрос, и окреп с детской младости... И единодержец быв земли своеи, покорив

под ся округняа страны, овы [одни] миром, а непокорливыа мечем. И тако ему в дни

свои живущю и землю свою пасущу правдою, мужеством же и смыслом, [тогда] приде

на него посещение Всевышнего – призре на него всемилостивое око благого Бога, и

всиа разум в сердци его, яко разумети суету идольской лести и взыскати единаго

Бога, сотворившаго всю тварь видимую и невидимую». Христианский выбор Владимира в свою очередь открыл Русской

земле дорогу к новым историческим достижениям. Благоверный посев «не иссушен

бысть зноем неверия, но дождем Божией помощи распложен бысть многоплодне». По

тому, с какой нескрываемой гордостью Иларион говорит о своем времени, видно,

что русские люди переживали тогда редкий и счастливый исторический момент,

когда современность кажется венцом всего предыдущего развития. Наследство

Владимира находится в надежных руках: «Добр же зело и верен послух сын твой

Георгий, его же сотвори Господь наместника по тебе, твоему владычьству». Ярослав

не просто преемник и хранитель благоверия («не рушаща твоих устав, но утверждающа»),

он – исторический завершитель дела Владимира, «иже недоконьчаная наконьча, аки

Соломон [дела] Давидова». Упоминанием библейских царей Иларион вводит в «Слово»

центральную тему своего времени – тему Храма и Града, которая звучит апофеозом

всего произведения. Обращаясь к Владимиру, Иларион славит его сына «иже Дом

Божий великый святый Его Премудрости [храм Святой Софии] созда, на святость и освящение

граду твоему, юже со всякою красотою украси, златом и сребром, и камением

драгим, и сосуды честными; яже церкви дивна и славна всем округним странам, яко

же ине [другой такой] не обрящется во всемь полунощи земнем [полунощном мире]

от востока до запада. И славный град твой Кыев величьством яко венцем обложил,

предал люди твоя и град святей всеславнии, скорой на помощь христианом, святей

Богородици. Ей же и церковь на великих [Золотых] вратех созда во имя перваго

Господьскаго праздника – святаго Благовещения». Благодать Божия, убежден

Иларион, распростерлась над русским Иерусалимом отныне и до скончания века, ибо

то, что пророчествовал ангел Богородице: «Радуйся, обрадованная, Господь с

тобою!», будет и граду сему: «Радуйся, благоверный граде, Господь с тобою!» Страницы «Слова», посвященные истории и современности

русского христианства, мощно утверждают идею независимости Русской Церкви, ее

право на самостоятельное бытие. Иларион умалчивает о какой бы то ни было

миссионерском участии Византии в крещении Руси. Владимир только слышал «о

благоверьней земле Греческе, христолюбивой и крепкой верою», но обращение князя

в христианство произошло по его собственному почину и по внушению свыше. О

единстве восточнохристианского мира под властью Константинопольской патриархии

Иларион словно бы и не знает; Русская Церковь предстоит у него перед Богом без

всяких посредников и совершенно не нуждается в них. Иларион призывает умершего Владимира встать и посмотреть на

процветание Русской земли и Русской Церкви: «Встани, о честьная главо, от гроба

твоего, встани, отряси сон, неси бо умерл, но спиши до общаго всем встания…

Встани, виждь чадо свое Георгия, виждь утробу свою, виждь милаго своего, виждь,

егоже Господь изведе от чресл твоих; виждь красящего стол земли твоей, и

возрадуйся и возвеселися. К сему же виждь и благоверную сноху твою Ерину

[Ирину-Ингигерд], виждь внукы твоя и правнукы, како живуть, како хранимы суть

Господемь, како благоверие держать по преданию твоему, како в святыя церкви

частять, како славять Христа, како поклоняються имени Его. Виждь же и град

величеством сияющь, виждь церкви цветуща, виждь християньство растуще, виждь

град, иконами святых освящаем, блистающься, и тимияном обухаем [фимиамом

благоухающий], и хвалами и божественными песнями святыми оглашаем. И си вся видев,

возрадуйся и возвеселися и похвали благаго Бога, всем сим строителя». В заключение Иларион просит Владимира помолиться о земле

Русской, о людях ее и особенно о сыне своем, «благовернем кагане нашемь

Георгии», дабы он без ущерба веру сохранил и «с богатством добрых дел без

соблазна Богом данными ему люди управивьшу». «Слово о законе и благодати», по собственному замечанию его

автора, было адресовано не к «неведущим», но к «преизлиха насыщьшемся сладости

книжныя». Другими словами, Иларион удовлетворял интеллектуальные запросы

немногих лиц – даже не всего княжего двора, а только самого Ярослава и состоявшего

при нем избранного кружка образованных книжников. Тем не менее Иларионово

«Слово» нельзя ограничить рамками «элитарной литературы», ни вообще

«литературы». В известном смысле оно было явлением государственного порядка.

Историософские воззрения Илариона по справедливости можно считать первой в

истории отечественной мысли «русской идеей», содержавшей в себе доктрину национальной

независимости и исторического оптимизма. Обращаясь к прошлому, «Слово» имело в

виду живую современность, провозглашало неотъемлемое право Руси и Русской

Церкви на самостоятельное историческое бытие. И в этом голос Илариона был

настолько созвучен общей тональности Ярославова княжения, что сегодня «Слово»

кажется чуть ли не программой деятельности «самовластца», который, продолжая

дело своего великого отца, положил жизнь на укрепление государственного,

церковного и духовного суверенитета Русской земли. Автор

- историк и писатель, автор 13 книг по русской и зарубежной истории. [1] В Русской земле было два Городца – один

подле Киева, другой в 26 верстах от Чернигова. Скорее всего, мир был заключен в

«киевском» Городце. [2] Неф – часть внутреннего пространства

храма, ограниченное с одной или двух сторон рядом колонн или столбов. [3] Принятый археологический термин,

обозначающий городскую площадь Киева, присоединенную Ярославом к «городу Владимира». [4] Идея Святой Софии Премудрости Божией была

воспринята христианами из Ветхого Завета («Премудрость созда себе дом и утверди

столпов седьм», Притчи Соломоновы, IX, 1) и в древности понималась двояко. По самому

распространенному толкованию, Премудрость Божия есть Христос, утвердивший свою

Церковь («дом») на семи таинствах и семи вселенских соборах. В одной из

церковных молитв на праздник Святой Софии говорится: «Непостижимая и Вспетая

Премудрость Божия, София Преименитая, девственных душа, сиречь Единородный Сын Слово Божие». Но

некоторые боголовы разумели под Софией – Богородицу, соделавшуюся «домом» для

воплотившегося в ней Христа. Церковная служба на праздник Святой Софии дает

основание к такому пониманию, когда провозглашает: «Велия и Неизреченная Премудрости

Божией Сила, София Преименитая, Пречестный Храме, Огнезрачный Престоле Христа

Бога нашего, в тя бо вселися неизреченно

Слово Божие и плоть бысть». Именно этого толкования идеи Святой Софии

Премудрости Божией придерживались в древней Руси. Храмовый праздник киевского собора Святой

Софии отмечался в день Рождества Богородицы (8 сентября). В киевской редакции

иконографии Святой Софии видим изображение Богородицы под седмистолпной сенью,

стоящей на амвоне с семью ступеньками. [5] Конструктивное назначение малых глав

состояло в том, чтобы способствовать лучшему освещению интерьера. Но

многоглавие церкви входило также в число основных эстетических критериев

образного строя древнерусского зодчества. Главы украшали храм наряду с прочим художественным убранством, и,

например, «Житие Бориса и Глеба», повествуя о построении Вышгородской церкви во

имя святых мучеников, так и говорит: «Христолюбивый же князь украсил церковь 5 верхами и всякими

красотами, иконами и иными письмены». [6] Этот иконописный образ являет Богоматерь

стоящей во весь рост на золотом камне как на незыблемом основании («нерушимой

стене»), с молитвенно поднятыми руками и без младенца Иисуса. По-видимому,

господствующее положение Богородицы в алтаре Святой Софии отсылало к словам из

Притчей Соломоновых: «Премудрость созда себе дом», то есть, в данном случае,

храм. [7] В этот день в [8] Средневековый архитектор не был автором

проекта, а лишь исполнял замысел заказчика. Заказчику важнее было внутреннее

устройство храма, зодчему же была более близка архитектурная форма. Заказчик

мыслил более общими категориями, среди которых первое место принадлежало

требованиям церковного канона. Далее следовали требования к размерам, внешнему облику

храма, венчанию и т. д. Задачи зодчего заключались в том, чтобы, соблюдая

требования канона, придавать вполне конкретным пожеланиям заказчика

архитектурное воплощение. Это было обширное поле деятельности, требовавшее

сугубо профессиональных знаний, навыков и мастерства. Реализация замысла

оставляла архитектору достаточно большую свободу действий, позволявшую ему

использовать в процессе работы весь свой опыт, талант и изобретательность. [9] В этом отношении характерно, что у

неизвестного автора «Казанской истории» (60-е гг. XVI в.) Москва названа не

только третьим Римом, но и вторым Киевом:

«И возсия ныне стольный и преславный град Москва, яко вторый Киев… и третий

новый великий Рим…». [10] Чудесное преображение европейских

городов, произошедшее на глазах одного-двух поколений, описано в знаменитом

отрывке из хроники бургундского монаха Рауля Глабера: «С наступлением третьего

года, последовавшего за тысячным, почти все земли, но особенно Италия и Галлия,

оказались свидетелями перестройки церковных зданий; хотя большая часть из них

была хорошей постройки и в этом не нуждалась, настоящее соперничество толкало

всякую христианскую общину к тому, чтобы обзавестись церковью более роскошной,

чем у соседей. Мир как будто стряхивал с себя ветошь и повсюду облачался в новое

белое платье церквей». [11] Год окончания строительства храма в

летописи не указан. [12] Потребность соотнесения частного со

всеобщим была органично присуща христианскому религиозному сознанию, которое

«было сориентировано на комплексное освоение действительности… Средневековый

мыслитель частную конкретику переводил в глобальный масштаб обобщающих

мировоззренческих характеристик. Так события современности осмысливались в

контексте мировой истории, а оценки поступкам (в категориях абсолютного добра

или зла) давались в соотнесении с вечностью» (Мильков В.В. Осмысление истории в

Древней Руси. Спб., 2000. С. 6). [13] В книге пророка Даниила рассказывается,

что Навуходоносор, царь вавилонский, увидел однажды странный сон, который

смутил его дух. Ему приснился огромный и страшный истукан, голова которого

«была из чистого золота, грудь его и руки его – из серебра, чрево его и бедра

его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные».

Вдруг с вершины горы «без содействия рук» оторвался камень и раздробил истукана

в прах, а сам «сделался великою горою и наполнил всю землю». Тайный смысл этого

видения Бог открыл Даниилу, который явился к недоумевавшему царю и объяснил,

что его царство – «это золотая голова. После тебя восстанет другое царство,

ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над

всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо… А что ты видел ноги

и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет

царство разделенное… частью крепкое, частью хрупкое… И во дни тех царств Бог

небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не

будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само

будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не

руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото» (Дан., 2:1, 27-45). [14] Флоровский Георгий, протоиерей. Пути

русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 6. [15] По вопросу о времени создания «Слова»

единого мнения нет. Предельные хронологические рамки заданы тем, что Иларион

упоминает церковь Благовещения на Золотых воротах, построенную в [16] Аналогичные редакторские правки

библейских фрагментов встречаются в «Слове» и дальше. Например, обращение

Господа к евреям из книги пророка Исайи: «Послушайте Меня, народ мой, племя

мое» (Ис., 51:4) – Иларион переделывает на: «Послушайте Мене, людие мои,

глаголеть Господь» и т. д. Это свидетельствует о последовательной позиции

автора «Слова». [17] Намеченное отношение благодати к закону

Иларион подробно иллюстрирует параллелями из ветхозаветной истории. Образ

закона и благодати – рабыня Агарь и свободная Сарра. Авраам с юности своей имел

жену Сару, свободную, а не рабу. Но она не рожала ему детей, впрочем не потому,

что была неплодна, а по причине того, что обречена была Божиим провидением

родить в старости. И вошел тогда Авраам к рабыне своей Агари, и родила она ему

первенца – раба, сына рабыни, которого назвали Измаилом. Точно так же Бог

изначально замыслил Сына своего послать в мир и тем явить благодать, но прежде

дал Моисею закон на горе Синайской. Когда же Авраам и Сарра состарились, Бог

разомкнул утробу Саррину, и родила она Исаака – свободного от свободной. И

когда век этот стал подходить к концу, Бог посетил человеческое естество, и

явилось ранее неведомое и сокрытое – родилась благодать и истина, которые были

Иисусом Христом. Увидела однажды Сарра, что Измаил, играя с Исааком, обидел

его, и сказала Аврраму: «Прогони рабу с сыном ее, ибо не будет сын рабыни наследовать

сыну свободной!» И благодать, видя, что детей ее, христиан, притесняют иудеи,

сыновья закона, возопила к Богу: «Прогони иудеев с законом и рассей их по

странам!» И изгнана была Агарь с сыном своим Измаилом, а Бог рассеял иудеев по

странам и т. д. [18] Попутно заметим, что пресловутый прыжок

человечества «из царства необходимости в царство свободы», который основатели

марксизма чаяли от коммунистического будущего, был для Илариона свершившимся фактом. [19] Здесь Иларион словно предвосхищает

исторический метод С.М. Соловьева: «Не делить, не дробить русскую историю на

отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью

явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять начал, но

рассматривать их во взаимодействии…» [Соловьев. Сочинения, Т. I, с. 51]. |